2014年01月24日

VS-7070

というわけで、あけおめことよろです!

昨年は多忙により釣りはお休みモードでした。

結果、両手(片手?)で数えるぐらいしか釣りに行けてない!!

…んですが、今年もどうなる事やら。。。

さて、年末に海が荒れててボートを断念した際に naohareさんと管釣りに行ってきたんですが、その時に良さそうなタックルボックスを持っている方が数名いたので久しぶりの釣具衝動買い。

久しぶりのインプレです。

VERSUS VS-7070 + BM-230 + VERSUS ショルダーベルト です。

公式サイトではショルダーベルトに関しては触れられておらず、VERSUS のショルダーベルトを使えるような記述もありません。

ただ、ショルダーベルトを通す場所らしき所はあるので、純正のショルダーベルトを通してみました。

ショルダーベルトの公式サイトを見ると、対応機種でも”アシストベルトを使用しないとボックスが損傷する恐れがあります”とあります。

恐らく上の写真の状態はまさにこれで、アシストベルトの遊びを短くしているので、金具がハンドル根元に当たってしまいます。

また、ベルトを引っ掛ける部分の強度が見た目ではあまり強そうに見えないので、この辺りは自己責任で…という感じですね。

自分の釣行回数を考えると、壊れる前に次の面白そうな製品が出ると思うので、自己責任でベルト装着です。(^^;

フタは、外側の大きなツメを開くと、フタ自体の開閉とフタ上部の小物入れの開閉ができるようになります。

この時、ハンドルがフタと小物入れの両方の簡易ストッパーになっているため、ハンドルがきちんと寝ていないとフタの開閉ができません。

割と緩めに作られているので、開閉で引っかかりまくる事は無いですが、一回、ハンドルが傾いて開かない…という事がありました。

この辺りは慣れの部類(固体差もあるかも)に入るぐらいの誤差だと思います。

また、外の大きなツメを開けないと、小物入れにアクセスできないのが若干手間に思いました。

つまり、小物入れにアクセスするには「大きなツメ→小物入れのフタ」という過程が必要になります。

力の入れ具合が「ツメを外に開いて、フタ自体が持ち上がらないように小物入れのフタの引っ掛かりを外す」という感じになるので、慣れないと何となく開閉が引っかかる…というイメージ。

だからこそ、現場では大きなツメを開けっ放しにできる「ハンドルの簡易ロック」だとは思いますが、個人的にはプラケースで引っ掛けてあるだけのフタは好きではないので、小物入れのフタは独立してたら良かったな、と。

この辺りは機構と内部空間の確保も関係してくると思うので、素人の単なる要望なのですが…(^^;

で、小物入れを開くと、動かせない仕切りが2つあり、空間が3分割されています。

動かせない仕切りの大きさ的には写真のように ランガンケースW や ランガンケースW-1 がピッタリ入ります。(取り出しやすいぐらいの程よい隙間あり)

3分割された各空間には、それぞれの空間をさらに分割するために2枚ずつの仕切りが付属しています。

次は噂のフタが作業台になる機構。

百聞は一見にしかず、ですね。

ハンドルにはストッパーがあって写真よりも外側には動かないようになっているのと、ハンドルが緩めに付いているのでフタを開く際にある程度自重で垂直付近まで開くので、最後だけしっかり立ててあげれば、開閉はスムーズだと思います。

ただ、フタを作業台にしてしまうと小物入れにアクセスできなくなる、という欠点があります。

個人的イメージでは、小物入れに入れるようなものをとっかえひっかえして作業台を使うイメージがあるので、ここは注意点ですね。

裏から開けて(小物入れ的に底が抜けるイメージ)小物入れにアクセスできれば回避できる…のか?(^^;

とは言え、管釣りでは作業台にスプーンを並べている人もいたので、これはこれで使い方次第ですね。

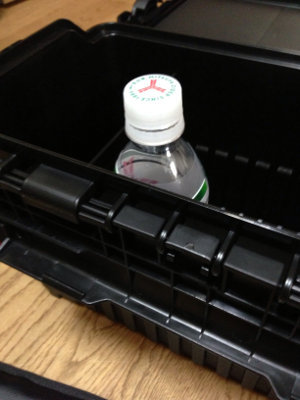

フタを開けた中の様子は…

500mlのペットボトルは入りません。

キャップ分ぐらいはみだします。

仕切りは2枚付属しているので、空間を3分割する事ができます。

こんな感じですね。

ちょっと仕切りがきつくて取り外しに手間がかかりました。

さらに、よく使うケース MEIHO フリーケース800NS と、同じぐらいの大きさの TICT スタメンケース を入れてみます。

ん、んん~…スタメンケースは若干大きくてフタが閉まりません(TーT

MEIHO フリーケース800NS や MEIHO VS-3010NS のサイズまでなら縦入れ可能ですが、それ以上は横入れになりますね。

さすが自社製品。

EVERGREEN E.G.エギボックス や MEIHO VW-ES2051 を入れるとこんな感じで…

改造したジグヘッドケース はこんな感じです。

これは縦入れもできるサイズですね。

さて、個人的な感想ですが、この商品、なかなか良くできていると思います。

競合製品としては自身も所有しているタックルキャリア達ですね。

タックルキャリアとの一番の違いは、フタの小物入れや内部的に仕切りがある事により、さらに整理し易くなった、というところだと思います。

タックルキャリアの欠点はやはり単なるバッカンなので中身は自分で区切って使う必要があって空間を活かすのは結構大変でした。

専用インナーバッグは整理整頓の点ではアリかもしれませんが、実用性の面ではちょっとアクセスし辛い気がします。(チャック開閉のネストはちょっとね)

そこをメイホウのお家芸とも言える仕切りマジックで縦空間を小物入れに、下の空間は仕切り板で切り分けたのはさすが、と言ったところ。

既存のメイホウのケースが使えるサイズに仕上げているのも魅力的。

また、パーツも切り分ける事により、単価を安くして少しずつ追加していけるのもこれまた素晴らしい。

本体のみなら4000円でお釣りがきて、+ロッドスタンド1個なら5000円ぐらいで試せます。

タックルキャリアと同じ構成にすると途端に1万円前後になってしまいますが。(^^;

欠点としては、バッカンと違ってプラケースなので、重さがあります。

量ってないので、重さを感じる、というイメージですが。

また、底面に滑り止めのゴムを貼るので、すべり辛さも問題ないです。

個人的には小物入れにルアーやラインなどは入れてしまって、下部にリールやタオル飲食物を入れて、これとロッドケースを持っていけばひとまず釣りができる、というセットにするのが良さそうだな…と思っています。

いわゆる堤防の釣りですね。

要望としては、最近の釣具全般に言えると思いますが、作る側の想定したものしか装備されておらず、ユーザーが遊べる部分が少ないので、そこを何とかして欲しいなと。

例えば、今回の場合、小物入れのフタの4隅(防水の観点からフタで無くても良い)方向に何か通せるスリットがある、とか、内側の壁面やボックスの周囲にスリットがある、とか、ランガンケースで言うと、4隅にストラップ用のスリットがあるとか、そういった事です。

特定の用途は無いけど、ユーザーが自由に使えるようなものです。

小物入れフタ4隅のスリットにゴムをつければ、フタ上部に雨具が止めておけるかもしれないし、スリットがあれば、よく使うツールを壁面に吊るしておいたり、 MEIHO シャクホルダー みたいなのが付けられたりするし。(タックルキャリアでは実際にこれを使ってました)ランガンケースのスリットでは、ストラップで落下防止になったり、首から提げておけるかもしれないし、4隅で固定することによって、どっかに取り付けられるかもしれないし。

ユーザーが穴開けなくても、市販の素材を組み合わせればカスタマイズできるようなタネですね。

リールやロッドにはそういった事は求めませんが、収納は人それぞれなので、そういった部分も欲しいな、というのがタックルキャリアと今回の商品を見て思いました。

さてさて、今年はステラも新しくなるし、アジングも煮詰まってきて、堤防は立ち入り禁止が増えてきて、釣り業界はどうなるんでしょうか?

そんな感じで今年も家族の負担が少ない程度に釣りに出かける予定です。

…というのは表向きで、本音は1週間ぐらい海っぺりでキャンプしながら釣りしたい。(哀

今年もよろしくお願いします。

昨年は多忙により釣りはお休みモードでした。

結果、両手(片手?)で数えるぐらいしか釣りに行けてない!!

…んですが、今年もどうなる事やら。。。

さて、年末に海が荒れててボートを断念した際に naohareさんと管釣りに行ってきたんですが、その時に良さそうなタックルボックスを持っている方が数名いたので久しぶりの釣具衝動買い。

久しぶりのインプレです。

VERSUS VS-7070 + BM-230 + VERSUS ショルダーベルト です。

公式サイトではショルダーベルトに関しては触れられておらず、VERSUS のショルダーベルトを使えるような記述もありません。

ただ、ショルダーベルトを通す場所らしき所はあるので、純正のショルダーベルトを通してみました。

ショルダーベルトの公式サイトを見ると、対応機種でも”アシストベルトを使用しないとボックスが損傷する恐れがあります”とあります。

恐らく上の写真の状態はまさにこれで、アシストベルトの遊びを短くしているので、金具がハンドル根元に当たってしまいます。

また、ベルトを引っ掛ける部分の強度が見た目ではあまり強そうに見えないので、この辺りは自己責任で…という感じですね。

自分の釣行回数を考えると、壊れる前に次の面白そうな製品が出ると思うので、自己責任でベルト装着です。(^^;

フタは、外側の大きなツメを開くと、フタ自体の開閉とフタ上部の小物入れの開閉ができるようになります。

この時、ハンドルがフタと小物入れの両方の簡易ストッパーになっているため、ハンドルがきちんと寝ていないとフタの開閉ができません。

割と緩めに作られているので、開閉で引っかかりまくる事は無いですが、一回、ハンドルが傾いて開かない…という事がありました。

この辺りは慣れの部類(固体差もあるかも)に入るぐらいの誤差だと思います。

また、外の大きなツメを開けないと、小物入れにアクセスできないのが若干手間に思いました。

つまり、小物入れにアクセスするには「大きなツメ→小物入れのフタ」という過程が必要になります。

力の入れ具合が「ツメを外に開いて、フタ自体が持ち上がらないように小物入れのフタの引っ掛かりを外す」という感じになるので、慣れないと何となく開閉が引っかかる…というイメージ。

だからこそ、現場では大きなツメを開けっ放しにできる「ハンドルの簡易ロック」だとは思いますが、個人的にはプラケースで引っ掛けてあるだけのフタは好きではないので、小物入れのフタは独立してたら良かったな、と。

この辺りは機構と内部空間の確保も関係してくると思うので、素人の単なる要望なのですが…(^^;

で、小物入れを開くと、動かせない仕切りが2つあり、空間が3分割されています。

動かせない仕切りの大きさ的には写真のように ランガンケースW や ランガンケースW-1 がピッタリ入ります。(取り出しやすいぐらいの程よい隙間あり)

3分割された各空間には、それぞれの空間をさらに分割するために2枚ずつの仕切りが付属しています。

次は噂のフタが作業台になる機構。

百聞は一見にしかず、ですね。

ハンドルにはストッパーがあって写真よりも外側には動かないようになっているのと、ハンドルが緩めに付いているのでフタを開く際にある程度自重で垂直付近まで開くので、最後だけしっかり立ててあげれば、開閉はスムーズだと思います。

ただ、フタを作業台にしてしまうと小物入れにアクセスできなくなる、という欠点があります。

個人的イメージでは、小物入れに入れるようなものをとっかえひっかえして作業台を使うイメージがあるので、ここは注意点ですね。

裏から開けて(小物入れ的に底が抜けるイメージ)小物入れにアクセスできれば回避できる…のか?(^^;

とは言え、管釣りでは作業台にスプーンを並べている人もいたので、これはこれで使い方次第ですね。

フタを開けた中の様子は…

500mlのペットボトルは入りません。

キャップ分ぐらいはみだします。

仕切りは2枚付属しているので、空間を3分割する事ができます。

こんな感じですね。

ちょっと仕切りがきつくて取り外しに手間がかかりました。

さらに、よく使うケース MEIHO フリーケース800NS と、同じぐらいの大きさの TICT スタメンケース を入れてみます。

ん、んん~…スタメンケースは若干大きくてフタが閉まりません(TーT

MEIHO フリーケース800NS や MEIHO VS-3010NS のサイズまでなら縦入れ可能ですが、それ以上は横入れになりますね。

さすが自社製品。

EVERGREEN E.G.エギボックス や MEIHO VW-ES2051 を入れるとこんな感じで…

改造したジグヘッドケース はこんな感じです。

これは縦入れもできるサイズですね。

さて、個人的な感想ですが、この商品、なかなか良くできていると思います。

競合製品としては自身も所有しているタックルキャリア達ですね。

タックルキャリアとの一番の違いは、フタの小物入れや内部的に仕切りがある事により、さらに整理し易くなった、というところだと思います。

タックルキャリアの欠点はやはり単なるバッカンなので中身は自分で区切って使う必要があって空間を活かすのは結構大変でした。

専用インナーバッグは整理整頓の点ではアリかもしれませんが、実用性の面ではちょっとアクセスし辛い気がします。(チャック開閉のネストはちょっとね)

そこをメイホウのお家芸とも言える仕切りマジックで縦空間を小物入れに、下の空間は仕切り板で切り分けたのはさすが、と言ったところ。

既存のメイホウのケースが使えるサイズに仕上げているのも魅力的。

また、パーツも切り分ける事により、単価を安くして少しずつ追加していけるのもこれまた素晴らしい。

本体のみなら4000円でお釣りがきて、+ロッドスタンド1個なら5000円ぐらいで試せます。

タックルキャリアと同じ構成にすると途端に1万円前後になってしまいますが。(^^;

欠点としては、バッカンと違ってプラケースなので、重さがあります。

量ってないので、重さを感じる、というイメージですが。

また、底面に滑り止めのゴムを貼るので、すべり辛さも問題ないです。

個人的には小物入れにルアーやラインなどは入れてしまって、下部にリールやタオル飲食物を入れて、これとロッドケースを持っていけばひとまず釣りができる、というセットにするのが良さそうだな…と思っています。

いわゆる堤防の釣りですね。

要望としては、最近の釣具全般に言えると思いますが、作る側の想定したものしか装備されておらず、ユーザーが遊べる部分が少ないので、そこを何とかして欲しいなと。

例えば、今回の場合、小物入れのフタの4隅(防水の観点からフタで無くても良い)方向に何か通せるスリットがある、とか、内側の壁面やボックスの周囲にスリットがある、とか、ランガンケースで言うと、4隅にストラップ用のスリットがあるとか、そういった事です。

特定の用途は無いけど、ユーザーが自由に使えるようなものです。

小物入れフタ4隅のスリットにゴムをつければ、フタ上部に雨具が止めておけるかもしれないし、スリットがあれば、よく使うツールを壁面に吊るしておいたり、 MEIHO シャクホルダー みたいなのが付けられたりするし。(タックルキャリアでは実際にこれを使ってました)ランガンケースのスリットでは、ストラップで落下防止になったり、首から提げておけるかもしれないし、4隅で固定することによって、どっかに取り付けられるかもしれないし。

ユーザーが穴開けなくても、市販の素材を組み合わせればカスタマイズできるようなタネですね。

リールやロッドにはそういった事は求めませんが、収納は人それぞれなので、そういった部分も欲しいな、というのがタックルキャリアと今回の商品を見て思いました。

さてさて、今年はステラも新しくなるし、アジングも煮詰まってきて、堤防は立ち入り禁止が増えてきて、釣り業界はどうなるんでしょうか?

そんな感じで今年も家族の負担が少ない程度に釣りに出かける予定です。

…というのは表向きで、本音は1週間ぐらい海っぺりでキャンプしながら釣りしたい。(哀

今年もよろしくお願いします。

2011年11月11日

バッカニア モバイルライブウェル

というわけで、最近、結構頑張っているナチュラムのバッカニアブランド。

ロッドなども激安なので、子供用にはピッタリかな、、、と思っています。

ロッドやリールだけでなく、バッグから小物、ケースまでいろいろ幅広いんですが、そんな中、個人的に注目していた一品が…

「バッカニア モバイルライブウェル」です。

何のために購入したのかというと、、、ゴンズイ君の為(^^;

ゴン様は昇天されると内臓の臭みが身に移るらしいので、ある程度持って帰れる数が釣れるまではキープしておきたいな、と。

以前は釣れた瞬間に捌いていたんですが、本気で狙うと毎回捌くのもチト面倒です。

合わせてエアポンプも買って準備は万端、、、ですね。

それでは、バッカンをぐるっと見ていきます。

まずはロープ収納。

バケツにしろバッカンにしろ、ロープ収納があるものは珍しく、確かに水を汲んだ後はロープが邪魔になることもしばしば。

これは便利な予感。

次はポンプ設置場所

ポンプ用にベルトがありつつ、パイプが踊らないように固定するガイドがありつつ、フタにはパイプ穴。

さらに内部には中でパイプが踊らないように底付近にガイドがあります。

フタは、半分透明で魚入れ用チャック付き、半分折りボタンに2個チャックでの開閉となっています。

サイドにはタオル掛けがあります。

通常、フタはへっこんだ状態となっていますが、飛び出させることも可能。

へっこんだ状態だと、若干、チャックの開閉がやり辛い感じはしますが、これは構造上仕方ないかなと思います。

ベルトも付いているので持ち運びも楽ですね。

まだ使ってはいませんが、この機能と値段を考えると割と良い選択肢な気がします。

同じようなものとして「バッカニア モバイルミニバケツ」という小さな携帯型バケツもあります。

これは小さいながら、ケースとロープが入るコンパクトケースに入っており、なかなかツボを付いています。

小さいので使う人を選びそうですが、確かにニッチながら需要がありそうな感じ。

両方とも、他の製品には無い、痒いところに手が届く系の製品なので、あとは安かろう悪かろうで無い事を祈りつつ、ゴン様をスカウトしようかと思います。

ロッドなども激安なので、子供用にはピッタリかな、、、と思っています。

ロッドやリールだけでなく、バッグから小物、ケースまでいろいろ幅広いんですが、そんな中、個人的に注目していた一品が…

「バッカニア モバイルライブウェル」です。

何のために購入したのかというと、、、ゴンズイ君の為(^^;

ゴン様は昇天されると内臓の臭みが身に移るらしいので、ある程度持って帰れる数が釣れるまではキープしておきたいな、と。

以前は釣れた瞬間に捌いていたんですが、本気で狙うと毎回捌くのもチト面倒です。

合わせてエアポンプも買って準備は万端、、、ですね。

それでは、バッカンをぐるっと見ていきます。

まずはロープ収納。

バケツにしろバッカンにしろ、ロープ収納があるものは珍しく、確かに水を汲んだ後はロープが邪魔になることもしばしば。

これは便利な予感。

次はポンプ設置場所

ポンプ用にベルトがありつつ、パイプが踊らないように固定するガイドがありつつ、フタにはパイプ穴。

さらに内部には中でパイプが踊らないように底付近にガイドがあります。

フタは、半分透明で魚入れ用チャック付き、半分折りボタンに2個チャックでの開閉となっています。

サイドにはタオル掛けがあります。

通常、フタはへっこんだ状態となっていますが、飛び出させることも可能。

へっこんだ状態だと、若干、チャックの開閉がやり辛い感じはしますが、これは構造上仕方ないかなと思います。

ベルトも付いているので持ち運びも楽ですね。

まだ使ってはいませんが、この機能と値段を考えると割と良い選択肢な気がします。

同じようなものとして「バッカニア モバイルミニバケツ」という小さな携帯型バケツもあります。

これは小さいながら、ケースとロープが入るコンパクトケースに入っており、なかなかツボを付いています。

小さいので使う人を選びそうですが、確かにニッチながら需要がありそうな感じ。

両方とも、他の製品には無い、痒いところに手が届く系の製品なので、あとは安かろう悪かろうで無い事を祈りつつ、ゴン様をスカウトしようかと思います。

2011年10月21日

ゴーセン PE240 番外編

というわけで、ゴーセンの PE240 を使ってみた、番外編です。

記事を幾つか書きましたが、漠然と「何でしっくりこないかな…」と思っている自分を考えてみると、そうだよね、と思えることが。。。

釣りにおける「ライン」って結局は「信頼」だと思うんですよ。

だって「ラインが切れるか切れないか」というのは、そのまま「魚を逃がすか逃がさないか」という事になるわけだし。

ゴーセンさんに対してそこまでの信頼があるか…と言われると、、、正直なところありません。

以前は投げ釣りでゴーセンさんのラインを使っていましたが、その時と今では確かに自分の中のイメージが違います。

なんでかな、、、そう考えると、やはり PEPET ですかね、個人的には。

今回の PE240 もそうですが、何だかチョッピリ惜しくて、「安かろう悪かろう」の部類に入っちゃってる気がするんですよね。

PEPET のほとぼりが冷めた頃にまたゴーセンさんのラインを使ってみて、やっぱり「安かろう悪かろう路線」なのか…と再認識してしまったのが今回のような気がします。

一旦、その部類と認識しちゃうと、その後の商品に対して何か一つでも品質として悪い箇所を見つけちゃうと「あぁ、やっぱりね」と思っちゃうのが人情というもの。

世の中、どんどん良い商品が出てくるわけだし。

自分的なその感覚を覆せる可能性のある項目が、前回の最後に挙げた「期待」に繋がります。

で、これらの「期待」、実は対抗馬と比較してのものだったんですが、その製品は、、、

そう、ラパラのラピノヴァXです。

これには 0.2号設定が無いんですが、安っぽく見える要素が全然無いのに安いんです、ハイ。

PE240 はこのラインと比較される事になるので、正直なところ厳しいと思います。

PE240 は、ラピノヴァXと比較して、、、

・コストパフォーマンスは同じぐらい。

・コーティングは無し。(弱い?)→指に引っ掛かってラインが割れ易い。

・名称がかっこ悪い。

・恐らく3本ヨリ。→3,4,8撚りと使ってきた中で、やはり4本撚り以上が扱い易いと思う。(製法でも違うのかもしれないですが…)

こんな感じ。

つまり、1項目は引き分けで推測が入りながらも、それ以外が全部負けてる感じ。

一昔前であれば細い番手の安い PE 自体が無かったので、まだ価値はあったと思いますが、強力な相手が出てきてしまった今、このままでは PE240、かなり厳しいのではないでしょうか。。。

記事を幾つか書きましたが、漠然と「何でしっくりこないかな…」と思っている自分を考えてみると、そうだよね、と思えることが。。。

釣りにおける「ライン」って結局は「信頼」だと思うんですよ。

だって「ラインが切れるか切れないか」というのは、そのまま「魚を逃がすか逃がさないか」という事になるわけだし。

ゴーセンさんに対してそこまでの信頼があるか…と言われると、、、正直なところありません。

以前は投げ釣りでゴーセンさんのラインを使っていましたが、その時と今では確かに自分の中のイメージが違います。

なんでかな、、、そう考えると、やはり PEPET ですかね、個人的には。

今回の PE240 もそうですが、何だかチョッピリ惜しくて、「安かろう悪かろう」の部類に入っちゃってる気がするんですよね。

PEPET のほとぼりが冷めた頃にまたゴーセンさんのラインを使ってみて、やっぱり「安かろう悪かろう路線」なのか…と再認識してしまったのが今回のような気がします。

一旦、その部類と認識しちゃうと、その後の商品に対して何か一つでも品質として悪い箇所を見つけちゃうと「あぁ、やっぱりね」と思っちゃうのが人情というもの。

世の中、どんどん良い商品が出てくるわけだし。

自分的なその感覚を覆せる可能性のある項目が、前回の最後に挙げた「期待」に繋がります。

で、これらの「期待」、実は対抗馬と比較してのものだったんですが、その製品は、、、

そう、ラパラのラピノヴァXです。

これには 0.2号設定が無いんですが、安っぽく見える要素が全然無いのに安いんです、ハイ。

PE240 はこのラインと比較される事になるので、正直なところ厳しいと思います。

PE240 は、ラピノヴァXと比較して、、、

・コストパフォーマンスは同じぐらい。

・コーティングは無し。(弱い?)→指に引っ掛かってラインが割れ易い。

・名称がかっこ悪い。

・恐らく3本ヨリ。→3,4,8撚りと使ってきた中で、やはり4本撚り以上が扱い易いと思う。(製法でも違うのかもしれないですが…)

こんな感じ。

つまり、1項目は引き分けで推測が入りながらも、それ以外が全部負けてる感じ。

一昔前であれば細い番手の安い PE 自体が無かったので、まだ価値はあったと思いますが、強力な相手が出てきてしまった今、このままでは PE240、かなり厳しいのではないでしょうか。。。

タグ :ラピノヴァX

2011年10月14日

ゴーセン PE240 セカンドインプレッション

というわけで、ゴーセンの PE240 を使ってみたセカンドインプレッションです。

概要としては、週末にマリーナに行ってアジングで使ってきました。

子供と出かけたのでボート釣りは無し。

【エサ釣りも含めた途中経過】

今回は前回の結果からジグヘッド単体ではなく、主にキャロで使ってみました。

構成的には 0.5号のキャロ + 0.4g のジグヘッドです。

やはり前回同様、巻き系の釣りをしなければ見た目以外、全然イトヨレは気になりませんでした。

、、、が、根掛かりに寄る高切れでキャロから下をロストした時に問題発生。

キャロが無い状態で回収してくると、残りの長さが短くなるほどラインが風で浮き上がってしまいます。

そこで、手でラインを軽く押さえつつ、、、と思っていたら、手荒れしている指の皮にラインが引っ掛かって、ヨリがぶわっ!と…orz

ベルクロに引っ掛かったりしても同じような感じになるんですが、PE ラインはコーティングの有無などによって、非常に引っ掛かり易さに差が出ます。

引っ掛かった結果、撚りにムラができてラインへの信頼感が低下。。。

※以前の「 PEPETの記事」を参照の事。

これまでの結果を考えると、、、

・コストパフォーマンスは良い。

・強度は問題なし。

・ヨレ&コーティングが気になる。

という感じ。

唯一、ヨレとコーティングの問題はコストに跳ね返る事を考えると、単純に人間側が気をつければ良いかな、と。

さらにフィネスに限らなければ、、、そう、両軸リールを使えばかなりの部分で問題が解決。

しかも、メインラインを極力触る必要が無い釣り、とくれば、船釣りですよね(^^;

ハリスなどの強度を調整すれば、システムを組み直す機会はそうそう無いですね。(お祭りは仕方ないですが…)

というわけで、これからの季節は、、、カワハギ…ですよね(^^;

恐らく船釣りで両軸リールを使い、派手にシャクらない釣りであればコストパフォーマンスを存分に堪能できるはず。

フィネスで使う場合はやはり、リールでなくてロッドでアクションさせる釣り、が有望ではないかと。

つまり、遠投アジング向きで、メバルジグヘッド向きでは無い、という感じですね。

今後の期待としては、、、

・コストパフォーマンスの維持。

・コーティングなどで撚りがほつれ辛くする。

・最低でも 4本ヨリにする。

・名称を横文字でカッコ良さそうなものにする。(結構重要だと思ったり)

という感じでしょうか?

、、、っと今回もアジは無しで、ネンブツ&チビカサゴだけとなりました。

アジはいずこに…(TーT

概要としては、週末にマリーナに行ってアジングで使ってきました。

子供と出かけたのでボート釣りは無し。

【エサ釣りも含めた途中経過】

今回は前回の結果からジグヘッド単体ではなく、主にキャロで使ってみました。

構成的には 0.5号のキャロ + 0.4g のジグヘッドです。

やはり前回同様、巻き系の釣りをしなければ見た目以外、全然イトヨレは気になりませんでした。

、、、が、根掛かりに寄る高切れでキャロから下をロストした時に問題発生。

キャロが無い状態で回収してくると、残りの長さが短くなるほどラインが風で浮き上がってしまいます。

そこで、手でラインを軽く押さえつつ、、、と思っていたら、手荒れしている指の皮にラインが引っ掛かって、ヨリがぶわっ!と…orz

ベルクロに引っ掛かったりしても同じような感じになるんですが、PE ラインはコーティングの有無などによって、非常に引っ掛かり易さに差が出ます。

引っ掛かった結果、撚りにムラができてラインへの信頼感が低下。。。

※以前の「 PEPETの記事」を参照の事。

これまでの結果を考えると、、、

・コストパフォーマンスは良い。

・強度は問題なし。

・ヨレ&コーティングが気になる。

という感じ。

唯一、ヨレとコーティングの問題はコストに跳ね返る事を考えると、単純に人間側が気をつければ良いかな、と。

さらにフィネスに限らなければ、、、そう、両軸リールを使えばかなりの部分で問題が解決。

しかも、メインラインを極力触る必要が無い釣り、とくれば、船釣りですよね(^^;

ハリスなどの強度を調整すれば、システムを組み直す機会はそうそう無いですね。(お祭りは仕方ないですが…)

というわけで、これからの季節は、、、カワハギ…ですよね(^^;

恐らく船釣りで両軸リールを使い、派手にシャクらない釣りであればコストパフォーマンスを存分に堪能できるはず。

フィネスで使う場合はやはり、リールでなくてロッドでアクションさせる釣り、が有望ではないかと。

つまり、遠投アジング向きで、メバルジグヘッド向きでは無い、という感じですね。

今後の期待としては、、、

・コストパフォーマンスの維持。

・コーティングなどで撚りがほつれ辛くする。

・最低でも 4本ヨリにする。

・名称を横文字でカッコ良さそうなものにする。(結構重要だと思ったり)

という感じでしょうか?

、、、っと今回もアジは無しで、ネンブツ&チビカサゴだけとなりました。

アジはいずこに…(TーT

2011年09月30日

ゴーセン PE240 ファーストインプレッション

というわけで、ゴーセンの PE240 を使ってみたファーストインプレッションです。

今回の釣行では、マリーナからの陸っぱりで以下のように使ってみました。

・メタルジグを付けてのディープゾーンのアジング。

・0.5号のスプリットでのアジング。

・2.0g ジグヘッド単体のアジング。

まず、メタルジグでのアジングですが、さすがに PE なので飛距離は出ますね。

途中、フックが根掛かりしてしまって、引っ張ったらフックポイントが曲がって回収できたので、強度もちゃんと思っていたぐらいはありそうです。

気になったのは糸ヨレが激しい時にリールを巻くと、糸ヨレがロッドにあたった時にキュラキュラする感じ?!が手に伝わってくるのが他のラインよりは大きかったような?!

次は 0.5号のスプリット。

これはまったく問題無し。

ただ、PE が細いだけに、飛距離を犠牲にしても、リーダーを長めに確保するのが良い気がしました。

最後はジグヘッド単体。

タックルが遠投使用だった為、ジグヘッド単体はやり辛かったですが、風さえなければ何とかなりそうな感じでした。

凄く繊細な操作をする場合は、やはりフロロに軍配が上がるので、そういった意味ではやはり遠投用としてのアイテムになるかな、と。

キュラキュラ感を考慮すると、「巻き」よりは「ステイ」もしくは「ロッドさびき」主体でアタリを取る方が良いですかね。

ラインを張っていないとアタリが取り辛い PE において、「巻き」に弱いのは弱点になるのか脳内では判断付かず経験が追いつかず、という感じですが。。。

とは言え、一番のポイントは「PE100% + 0.2号 + 240m」というスペックとの実売価格。

急深な場所で釣りをするので、PE 240m 一気巻きは非常に助かります。

しかも、ほぼ業界最安値。

強度と価格だけを考えると非常に魅力的ですが、今まで PE240 を使っています!という人を見掛けた事は無く、以前にゴーセンの PEPET を購入したものの、お試しだけでスタメン入りしなかった経緯もあるので、なかなか難しいところ。

次回は今回の釣りを考慮した上で、また使ってみようと思います。

◆PE 240で今回出会ったお友達

、、、って、アジ釣れて無いし(^^;

今回の釣行では、マリーナからの陸っぱりで以下のように使ってみました。

・メタルジグを付けてのディープゾーンのアジング。

・0.5号のスプリットでのアジング。

・2.0g ジグヘッド単体のアジング。

まず、メタルジグでのアジングですが、さすがに PE なので飛距離は出ますね。

途中、フックが根掛かりしてしまって、引っ張ったらフックポイントが曲がって回収できたので、強度もちゃんと思っていたぐらいはありそうです。

気になったのは糸ヨレが激しい時にリールを巻くと、糸ヨレがロッドにあたった時にキュラキュラする感じ?!が手に伝わってくるのが他のラインよりは大きかったような?!

次は 0.5号のスプリット。

これはまったく問題無し。

ただ、PE が細いだけに、飛距離を犠牲にしても、リーダーを長めに確保するのが良い気がしました。

最後はジグヘッド単体。

タックルが遠投使用だった為、ジグヘッド単体はやり辛かったですが、風さえなければ何とかなりそうな感じでした。

凄く繊細な操作をする場合は、やはりフロロに軍配が上がるので、そういった意味ではやはり遠投用としてのアイテムになるかな、と。

キュラキュラ感を考慮すると、「巻き」よりは「ステイ」もしくは「ロッドさびき」主体でアタリを取る方が良いですかね。

ラインを張っていないとアタリが取り辛い PE において、「巻き」に弱いのは弱点になるのか脳内では判断付かず経験が追いつかず、という感じですが。。。

とは言え、一番のポイントは「PE100% + 0.2号 + 240m」というスペックとの実売価格。

急深な場所で釣りをするので、PE 240m 一気巻きは非常に助かります。

しかも、ほぼ業界最安値。

強度と価格だけを考えると非常に魅力的ですが、今まで PE240 を使っています!という人を見掛けた事は無く、以前にゴーセンの PEPET を購入したものの、お試しだけでスタメン入りしなかった経緯もあるので、なかなか難しいところ。

次回は今回の釣りを考慮した上で、また使ってみようと思います。

◆PE 240で今回出会ったお友達

、、、って、アジ釣れて無いし(^^;

2010年06月03日

10'ステラC3000HG + ブリーデンカーボンWハンドル

というわけで、最近は微妙に慌ただしく、相変わらず釣りの事を考える脳ミソが不足がち。。。

そんな中、遅ればせながらアイツ達を調達しました!

10'ステラC3000HG と、ブリーデンのカーボンWハンドルです。

10ステラ、07ステラとスプール互換はあるけどハンドル互換は無いしなぁ、、、とずっと煮え切らずにいましたが、とあるキッカケがあって購入しました。

さて、購入するとして、問題のハンドルをどうするか?

用途は鯛ラバ&メバル&アオリ。

つまり、07ステラと同じく「シングルハンドル+Wハンドル小+Wハンドル大」が欲しいところ。

一瞬 C3000SDH が、、、と思いましたが、標準のWハンドルは”大”カテゴリなので、シングルハンドルとWハンドル”小”を追加しないといけないし。

と、悶々としていたところに、naohare さんが購入したブリーデンのカーボンハンドルを見せてもらえる機会が。

回した感じでは僅かな回転半径の差ですが、確かにパワーハンドルよりは大きく回さなくて済んでいる気がします。

これならメバルもいけそうか?!と前向きに考え直します。

さらに、今まで 2500番以下のリールではギア比が通常&ローギアだったので、試しに HG にしてみるか、、、と、いつの間にか気分はノリノリ♪

結局、「10'ステラC3000HG + ブリーデンカーボンハンドル」がウチの子になりました!!

なにげに07ステラのスプールを装着するとパッと見、07ステラと見分けが付かなかったり、Wハンドルのワッシャーを10ステラ用の青色のものに交換する時に、もの凄く固い&逆ネジという事がどこにも書いてなかったりと、新たな発見も幾つかありました(^^;

巻き巻きした感じは、HG は若干回し始めが重いか?!という印象。

ただ、07ステラもそうでしたが、いぢめて馴染んでくるとかなり変わってくるので、しばらくはあれこれ使ってみようと思います。

と、そんなこんなで、3 年間ガッツリお世話になった 07ステラがサブに回り、今後は10ステラがメインとなる予定。

鯛ラバ&ひとつテンヤも楽しみですが、TX78M との組み合わせでのメバルもちょっと楽しみ。

今更ながら 10ステラで盛り上がって参りました(爆

で、「”あるキッカケ”って何なのさ」という話に関しては、現在進行形なのでもうちょっと先が見え次第、後日、別記事で書きたいと思います。

そんな中、遅ればせながらアイツ達を調達しました!

10'ステラC3000HG と、ブリーデンのカーボンWハンドルです。

10ステラ、07ステラとスプール互換はあるけどハンドル互換は無いしなぁ、、、とずっと煮え切らずにいましたが、とあるキッカケがあって購入しました。

さて、購入するとして、問題のハンドルをどうするか?

用途は鯛ラバ&メバル&アオリ。

つまり、07ステラと同じく「シングルハンドル+Wハンドル小+Wハンドル大」が欲しいところ。

一瞬 C3000SDH が、、、と思いましたが、標準のWハンドルは”大”カテゴリなので、シングルハンドルとWハンドル”小”を追加しないといけないし。

と、悶々としていたところに、naohare さんが購入したブリーデンのカーボンハンドルを見せてもらえる機会が。

回した感じでは僅かな回転半径の差ですが、確かにパワーハンドルよりは大きく回さなくて済んでいる気がします。

これならメバルもいけそうか?!と前向きに考え直します。

さらに、今まで 2500番以下のリールではギア比が通常&ローギアだったので、試しに HG にしてみるか、、、と、いつの間にか気分はノリノリ♪

結局、「10'ステラC3000HG + ブリーデンカーボンハンドル」がウチの子になりました!!

なにげに07ステラのスプールを装着するとパッと見、07ステラと見分けが付かなかったり、Wハンドルのワッシャーを10ステラ用の青色のものに交換する時に、もの凄く固い&逆ネジという事がどこにも書いてなかったりと、新たな発見も幾つかありました(^^;

巻き巻きした感じは、HG は若干回し始めが重いか?!という印象。

ただ、07ステラもそうでしたが、いぢめて馴染んでくるとかなり変わってくるので、しばらくはあれこれ使ってみようと思います。

と、そんなこんなで、3 年間ガッツリお世話になった 07ステラがサブに回り、今後は10ステラがメインとなる予定。

鯛ラバ&ひとつテンヤも楽しみですが、TX78M との組み合わせでのメバルもちょっと楽しみ。

今更ながら 10ステラで盛り上がって参りました(爆

で、「”あるキッカケ”って何なのさ」という話に関しては、現在進行形なのでもうちょっと先が見え次第、後日、別記事で書きたいと思います。

2010年05月10日

PSSS-610S と TX78M のインプレ

というわけで、PSSS-610S と TX78M のインプレです。

まずは PSSS-610S。

使ってみた感じの最初の印象は「??」という感じで、素で振った時と実際に魚が掛かった時の印象がまったく違う、という事に気付くのにちょっと時間が掛かりました(^^;

最近使っているメバルロッドと比較すると、、、

68strange や 74electro は、ティップからバットまでが見た目通りスムーズに曲がって、結構曲がったところでバットが仕事を始める感じです。

ウエダの 68FS-R は、ティップが曲がりつつ、そのままバットが仕事を始める感じです。

PSSS-610S は、ティップからバットまでずっと仕事をしている感じです。

例えるなら、シマノの AR-C 系ロッドの曲がりをスムーズにして 610 サイズにした感じ??のイメージか?!

見た目はスリムなのに、脱いだら凄いのよ♪みたいなイメージか?!

何となくそんなイメージです(爆

他には、68FS-R よりは柔らかいので、キャスト時などのロッドのタワミは気になりましたが、それは恐らく慣れの問題だと思っています。

感度的なイメージも敢えて言えば、68FS-R > 610S > 68strange,74electro という感じですが、特に悪いとかそういった印象は無かったです。

パワーも十分ありそうなので、そういった意味では 2 ピースとしては逸材だと思います。

ただ、まだ全然、使った感じがしないので、もうちょっと使ってみてからまた違った事があれば書いていきたいと思います。

お次は同じく 2 ピースのブリーデン TX78M。

使ってみて驚いたのは、いきなり「使い易い!」と思ったこと。

恐らく 68strange などのブリーデン製品を使っていたからだと思いますが、初めて使った竿とは思えないフィット感。

感度も良く、アジングも遜色なくできました(^^;

ただ、リールのサイズはシマノの 1000番 よりは 2500 番ぐらいが丁度良いかな、という感じ。

かなりのフィット感があるので、恐らくメインのメバルロッドになってくれると思っています。

先日お会いしたぴろきさんがロッドを探していましたが、これが短ければまさにぴろきさんの要望にピッタリなのに、、、と思いました>ぴろきさん

PSSS-610S はまだもうちょっと使ってみないと本性が分かりませんが、TX78M は当たりの予感。

ひとまずどちらもメインとして使っていき、親密度を高めてみようと思います。

最後に、PSSS-78T は使ってはみたものの、キャロを遠投して巻いただけなので、また本格的に使った時に覚えていたらインプレします(^^;

まずは PSSS-610S。

使ってみた感じの最初の印象は「??」という感じで、素で振った時と実際に魚が掛かった時の印象がまったく違う、という事に気付くのにちょっと時間が掛かりました(^^;

最近使っているメバルロッドと比較すると、、、

68strange や 74electro は、ティップからバットまでが見た目通りスムーズに曲がって、結構曲がったところでバットが仕事を始める感じです。

ウエダの 68FS-R は、ティップが曲がりつつ、そのままバットが仕事を始める感じです。

PSSS-610S は、ティップからバットまでずっと仕事をしている感じです。

例えるなら、シマノの AR-C 系ロッドの曲がりをスムーズにして 610 サイズにした感じ??のイメージか?!

見た目はスリムなのに、脱いだら凄いのよ♪みたいなイメージか?!

何となくそんなイメージです(爆

他には、68FS-R よりは柔らかいので、キャスト時などのロッドのタワミは気になりましたが、それは恐らく慣れの問題だと思っています。

感度的なイメージも敢えて言えば、68FS-R > 610S > 68strange,74electro という感じですが、特に悪いとかそういった印象は無かったです。

パワーも十分ありそうなので、そういった意味では 2 ピースとしては逸材だと思います。

ただ、まだ全然、使った感じがしないので、もうちょっと使ってみてからまた違った事があれば書いていきたいと思います。

お次は同じく 2 ピースのブリーデン TX78M。

使ってみて驚いたのは、いきなり「使い易い!」と思ったこと。

恐らく 68strange などのブリーデン製品を使っていたからだと思いますが、初めて使った竿とは思えないフィット感。

感度も良く、アジングも遜色なくできました(^^;

ただ、リールのサイズはシマノの 1000番 よりは 2500 番ぐらいが丁度良いかな、という感じ。

かなりのフィット感があるので、恐らくメインのメバルロッドになってくれると思っています。

先日お会いしたぴろきさんがロッドを探していましたが、これが短ければまさにぴろきさんの要望にピッタリなのに、、、と思いました>ぴろきさん

PSSS-610S はまだもうちょっと使ってみないと本性が分かりませんが、TX78M は当たりの予感。

ひとまずどちらもメインとして使っていき、親密度を高めてみようと思います。

最後に、PSSS-78T は使ってはみたものの、キャロを遠投して巻いただけなので、また本格的に使った時に覚えていたらインプレします(^^;

2010年04月09日

ZAPPU パイルドライバー ライト用

★☆50万HIT記念抽選会開催中!!(誰でも参加可能です!)☆★

というわけで、ちょっと前に買った小物の紹介です。

ザップのパイルドライバー ライト用です。

同じ系列の商品で、バス用のフックはあるみたいなんですが、ライト用はこんなんですね。

バス方面には疎いので、今回初めて知りました。

これはどうやって使うかというと、、、

わかります??

ジグヘッドのアイやアイの軸にくっつけて、ワームを刺してオフセットみたいな使い方をします。

使い方にはもっといろいろできそうな事が書いてありましたが、いまいちよくわからず(^^;

久しぶりに妙なモノを見つけた感じです。

というわけで、ちょっと前に買った小物の紹介です。

ザップのパイルドライバー ライト用です。

同じ系列の商品で、バス用のフックはあるみたいなんですが、ライト用はこんなんですね。

バス方面には疎いので、今回初めて知りました。

これはどうやって使うかというと、、、

わかります??

ジグヘッドのアイやアイの軸にくっつけて、ワームを刺してオフセットみたいな使い方をします。

使い方にはもっといろいろできそうな事が書いてありましたが、いまいちよくわからず(^^;

久しぶりに妙なモノを見つけた感じです。

2010年04月01日

第一精工 タックルキャリアー4025+ショルダーベルト

というわけで、50万ヒット目前の今回はアイテム紹介です(^^;

第一精工の「タックルキャリアー4025 + ショルダーベルト」です。

これは昨年購入して気に入っていた「タックルキャリアー3518」の後継機種で、変更点はショルダーベルトが付いた事と大容量になった事。

3518 は非常に気に入っていて、購入してからずっと使っていましたが、チャーター船などで荷物を一個にまとめたい!というような時には若干容量不足を感じる事もあり、荷物を詰め込んだ結果、重くなってしまってて、やっぱりショルダーベルトが欲しくなったり、、、というような事が回数が少ないながら何度かありました。

そんな中、4025 が発表されたのでワクワクしながらこの日を迎えたわけです。

今春からはバリエーションが増えて、

・3518

・3518+ショルダーベルト

・4025

・4025+ショルダーベルト

という構成になっていましたが、試すのが好きな私は、元の 3518 から一番変化のある「4025+ショルダーベルト」 を購入。

気になるのは 3518 から変化のあった所ですね。

まずはざっと見回してみますが、、、サイズ、ベルト以外の変化は無さそう。

足の部分も同じです。

試しに 3518 を入れてみると、、、

ちょうどスッポリ入ります(^^;

ロッドホルダー部は見た目は完全に 3518 と同じで、付いている手持ちハンドルの長さだけが違っている模様。

機能で一番嬉しいのは、、、

ショルダーベルトが取り外し可能なところです。

クーラーと違ってタックルケースは氷水などの超重いものを入れる事を考えなくて良いので、こういった着脱が可能なのだと思います。

ただ、利益を考えたら直付けでも良いと判断されかねないところを、しっかりと着脱可能にしてきた事はユーザーとしては嬉しいところです。

ここまで外見的に見てきましたが、気になるのは容量的にはどうなのよ??

というところだと思います。

そんなわけで、早速入れ比べしてみました。

【いつもの荷物を3518に入れたところ】

ワニグリップやプライヤー、ジップロックやライトなどの小物を入れるケースや、替えスプール、グローブなどが入り、フックやプラグが入ったケースが並びます。

いつもはこれにタオルを1,2枚入れてますが、写真がわかり辛くなってしまうのでハズしてあります。

こんな感じでちょうど一杯一杯ですね。

これをそのまま4025に移し替えると、、、

【4025に入れたところ】

かなりガラガラで思った以上の大容量に微妙な感じ(^^;

これは今まで3518を前提とした荷物構成なので仕方が無いところですね。

恐らくこれだけ大きければ、同じく今春から追加されたアイテム「ロッドラックバケツ16」を入れて、釣果を入れつつ3518と同じだけの荷物が入りそうな予感。

バケツまで入ってしまえば、あとはライフベストを着ていれば、まさにタックルキャリアー一つで釣りに必要な装備が全て持ち運べることとなり、かなり使える予感。。。

唯一残った欠点は、、、実売で8,000円後半から9,000円台という価格、、、ですね(^^;

シマノのこんな」のバッカンみたいなものが、定価でこの値段なので、「バッカンに約1万円かぁ…」という意識的な重さは否めません。

もう1,000~2,000円下げてくれると、4025+ショルダーベルトの実売が6,000~7,000円台、3518 の実売が、5,000~6,000円台となって、意識的に買い安くなると思います。

つまり、、、ナチュラムのセール待ち、、、か?!(爆

最後に 3518 の時のインプレを記載しておきます。

・タックルキャリアー3518インプレ(使用前)

・タックルキャリアー3518インプレ(使用後)

※「50万HIT記念抽選会」は、50万HITを超えた後の次のブログ更新で詳細を発表します。

キリ番を踏んだ方では無く、前回同様、皆様にチャンスがあるようにしたいと思いますのでよろしくお願いします。

第一精工の「タックルキャリアー4025 + ショルダーベルト」です。

これは昨年購入して気に入っていた「タックルキャリアー3518」の後継機種で、変更点はショルダーベルトが付いた事と大容量になった事。

3518 は非常に気に入っていて、購入してからずっと使っていましたが、チャーター船などで荷物を一個にまとめたい!というような時には若干容量不足を感じる事もあり、荷物を詰め込んだ結果、重くなってしまってて、やっぱりショルダーベルトが欲しくなったり、、、というような事が回数が少ないながら何度かありました。

そんな中、4025 が発表されたのでワクワクしながらこの日を迎えたわけです。

今春からはバリエーションが増えて、

・3518

・3518+ショルダーベルト

・4025

・4025+ショルダーベルト

という構成になっていましたが、試すのが好きな私は、元の 3518 から一番変化のある「4025+ショルダーベルト」 を購入。

気になるのは 3518 から変化のあった所ですね。

まずはざっと見回してみますが、、、サイズ、ベルト以外の変化は無さそう。

足の部分も同じです。

試しに 3518 を入れてみると、、、

ちょうどスッポリ入ります(^^;

ロッドホルダー部は見た目は完全に 3518 と同じで、付いている手持ちハンドルの長さだけが違っている模様。

機能で一番嬉しいのは、、、

ショルダーベルトが取り外し可能なところです。

クーラーと違ってタックルケースは氷水などの超重いものを入れる事を考えなくて良いので、こういった着脱が可能なのだと思います。

ただ、利益を考えたら直付けでも良いと判断されかねないところを、しっかりと着脱可能にしてきた事はユーザーとしては嬉しいところです。

ここまで外見的に見てきましたが、気になるのは容量的にはどうなのよ??

というところだと思います。

そんなわけで、早速入れ比べしてみました。

【いつもの荷物を3518に入れたところ】

ワニグリップやプライヤー、ジップロックやライトなどの小物を入れるケースや、替えスプール、グローブなどが入り、フックやプラグが入ったケースが並びます。

いつもはこれにタオルを1,2枚入れてますが、写真がわかり辛くなってしまうのでハズしてあります。

こんな感じでちょうど一杯一杯ですね。

これをそのまま4025に移し替えると、、、

【4025に入れたところ】

かなりガラガラで思った以上の大容量に微妙な感じ(^^;

これは今まで3518を前提とした荷物構成なので仕方が無いところですね。

恐らくこれだけ大きければ、同じく今春から追加されたアイテム「ロッドラックバケツ16」を入れて、釣果を入れつつ3518と同じだけの荷物が入りそうな予感。

バケツまで入ってしまえば、あとはライフベストを着ていれば、まさにタックルキャリアー一つで釣りに必要な装備が全て持ち運べることとなり、かなり使える予感。。。

唯一残った欠点は、、、実売で8,000円後半から9,000円台という価格、、、ですね(^^;

シマノのこんな」のバッカンみたいなものが、定価でこの値段なので、「バッカンに約1万円かぁ…」という意識的な重さは否めません。

もう1,000~2,000円下げてくれると、4025+ショルダーベルトの実売が6,000~7,000円台、3518 の実売が、5,000~6,000円台となって、意識的に買い安くなると思います。

つまり、、、ナチュラムのセール待ち、、、か?!(爆

最後に 3518 の時のインプレを記載しておきます。

・タックルキャリアー3518インプレ(使用前)

・タックルキャリアー3518インプレ(使用後)

※「50万HIT記念抽選会」は、50万HITを超えた後の次のブログ更新で詳細を発表します。

キリ番を踏んだ方では無く、前回同様、皆様にチャンスがあるようにしたいと思いますのでよろしくお願いします。

2010年01月20日

富士灯器 ZEXUS ZX-310

というわけで、久しぶりのアイテム紹介。

最近発売された超明るい夜釣りのお供、

富士灯器の「ZEXUS ZX-310」です。

いわゆるヘッドライトなんですが、5W の LED を使っているそうで異様に明るい!

夜に真っ暗な部屋で点けると、スポットライトが照らすようにくっきりと明るくなります。

その横で、今まで使っていたライトを点けると、、、あれ?電池切れた??みたいな(^^;

これはヤヴァいです!!

スペック的には単三アルカリ乾電池 3 本で High モードで 10 時間。

若干短い気もしますが、予備電池を持ち歩けばそれは解消。

また、焦点をレバーで変えられるので自分好みの範囲に調整する事も可能。

もちろん、メインで使うのは移動の時で、リグを変えたりする場合はより海に近いので明るいものが良い、とは一概に言えないとは思っているので、使ってみないと何とも、という気はします。

、、、と、明るさに関しては現時点では満点。

ただ、個人的な使い勝手でいくとちょっといまいちな点が。。。

私はいつもヘッドライトを首にかけて使っているので、電池と本体が前後に分かれていると重量バランスの都合でポジションが定まり辛くなります。

また、セパレートゆえに本体が小さくなる都合で、首からさげた状態だと方向を固定し辛い、というオマケ付(TT

何はともあれ、実戦投入しつつ様子を見たいと思います。

最近発売された超明るい夜釣りのお供、

富士灯器の「ZEXUS ZX-310」です。

いわゆるヘッドライトなんですが、5W の LED を使っているそうで異様に明るい!

夜に真っ暗な部屋で点けると、スポットライトが照らすようにくっきりと明るくなります。

その横で、今まで使っていたライトを点けると、、、あれ?電池切れた??みたいな(^^;

これはヤヴァいです!!

スペック的には単三アルカリ乾電池 3 本で High モードで 10 時間。

若干短い気もしますが、予備電池を持ち歩けばそれは解消。

また、焦点をレバーで変えられるので自分好みの範囲に調整する事も可能。

もちろん、メインで使うのは移動の時で、リグを変えたりする場合はより海に近いので明るいものが良い、とは一概に言えないとは思っているので、使ってみないと何とも、という気はします。

、、、と、明るさに関しては現時点では満点。

ただ、個人的な使い勝手でいくとちょっといまいちな点が。。。

私はいつもヘッドライトを首にかけて使っているので、電池と本体が前後に分かれていると重量バランスの都合でポジションが定まり辛くなります。

また、セパレートゆえに本体が小さくなる都合で、首からさげた状態だと方向を固定し辛い、というオマケ付(TT

何はともあれ、実戦投入しつつ様子を見たいと思います。

2009年12月04日

シマノ soare GAME S709ULT

というわけで、そろそろメバリングにも本腰を入れたい!、、、と、出撃回数もままならないのに思ってきました(^^;

アジングなども経験したおかげで、今シーズンは今シーズンで考えることがあり。。。

その中でも個人的に考えているのは「ポイント」と「ロッド」です。

ポイントに関しては、磯と言えば「ストラクチャー」という意識が染みついているのはよろしくないなぁ、、、と思ったりするので、ちょっと視点を変えてやってみようかと思っています。

ロッドに関しては磯では 68strange では短くて、74electro でも短い、、、かと言って 83deep だと軽量ジグヘッドが扱い辛い時がある。。。

磯では 1 タックルだけ持ってウロウロする事が多いので、そう考えるとオールマイティな一本が欲しいんだよなぁ、、、と思うようになりました。

特に狭い範囲の場所であればもっとロッドを限定できるんですが、要素が多い広めの場所だと「足場の高めなオープンも打ちたいけど、こっちの低い場所の足下も、、、」という事もしばしば。

そういった時の一本はないものか、、、と考えていました。

7.6ft のフィネッツァは持っていますが、長さは良さそうでも”ポッキリ事件”に遭遇してから、いまいちメインでは使う気が起こらず。

アジングロッドで味を占めてウエダのロッドでも、、、と思いましたが、磯ではどうして扱いがラフになってしまう事も多く、ブラック3兄弟もよく今まで折れなかったなぁ、、、と思っているので、耐久性を考えるとちょっと踏み切れず。

今まで所有してそれなりに使った事があるロッドの長さは、、、6.4ft, 6.8ft, 7.3ft, 7.6ft, 8.3ft, 8.6ft。

そう考えると、7.8~7.9ft あたりのロッドを試してみたいなぁ、、、と思ったわけです。

いきなりウエダのロッドで途方に暮れるのもアレなので、まずは肩慣らしとして選んだのは、、、

シマノの「soare GAME S709ULT」です。

最初に触った瞬間の感想としては「軽いなぁ、、、」という感じですが、想定していた「ステラ2500+ブリーデンWハンドル」を装着してみると、若干リールがオーバーウェイト気味??

軽いロッドではある程度軽いリールでないとマッチしないのかもしれないですね。

また、実釣と同じように持って、ティップを軽く何かに当てた時の感触がちょっと鈍い??

試しに 68strange で同じようにやってみましたが、若干振動が伝わり辛い気がしました。

もしかして今まで感度が良いロッドを使ってたからかしらん?!と思いつつ、その辺りは実釣で確認したいところ。

ひとまずこれを使ってみて長さの感触を確かめた上で、良さそうなロッドをもう一度考えようかな、、、と思っています。

アジングなども経験したおかげで、今シーズンは今シーズンで考えることがあり。。。

その中でも個人的に考えているのは「ポイント」と「ロッド」です。

ポイントに関しては、磯と言えば「ストラクチャー」という意識が染みついているのはよろしくないなぁ、、、と思ったりするので、ちょっと視点を変えてやってみようかと思っています。

ロッドに関しては磯では 68strange では短くて、74electro でも短い、、、かと言って 83deep だと軽量ジグヘッドが扱い辛い時がある。。。

磯では 1 タックルだけ持ってウロウロする事が多いので、そう考えるとオールマイティな一本が欲しいんだよなぁ、、、と思うようになりました。

特に狭い範囲の場所であればもっとロッドを限定できるんですが、要素が多い広めの場所だと「足場の高めなオープンも打ちたいけど、こっちの低い場所の足下も、、、」という事もしばしば。

そういった時の一本はないものか、、、と考えていました。

7.6ft のフィネッツァは持っていますが、長さは良さそうでも”ポッキリ事件”に遭遇してから、いまいちメインでは使う気が起こらず。

アジングロッドで味を占めてウエダのロッドでも、、、と思いましたが、磯ではどうして扱いがラフになってしまう事も多く、ブラック3兄弟もよく今まで折れなかったなぁ、、、と思っているので、耐久性を考えるとちょっと踏み切れず。

今まで所有してそれなりに使った事があるロッドの長さは、、、6.4ft, 6.8ft, 7.3ft, 7.6ft, 8.3ft, 8.6ft。

そう考えると、7.8~7.9ft あたりのロッドを試してみたいなぁ、、、と思ったわけです。

いきなりウエダのロッドで途方に暮れるのもアレなので、まずは肩慣らしとして選んだのは、、、

シマノの「soare GAME S709ULT」です。

最初に触った瞬間の感想としては「軽いなぁ、、、」という感じですが、想定していた「ステラ2500+ブリーデンWハンドル」を装着してみると、若干リールがオーバーウェイト気味??

軽いロッドではある程度軽いリールでないとマッチしないのかもしれないですね。

また、実釣と同じように持って、ティップを軽く何かに当てた時の感触がちょっと鈍い??

試しに 68strange で同じようにやってみましたが、若干振動が伝わり辛い気がしました。

もしかして今まで感度が良いロッドを使ってたからかしらん?!と思いつつ、その辺りは実釣で確認したいところ。

ひとまずこれを使ってみて長さの感触を確かめた上で、良さそうなロッドをもう一度考えようかな、、、と思っています。

2009年11月19日

Gear-Lab EZノッター 大攻略

というわけで、お待ちかね(?)の「EZノッター」のインプレです。

まず、結果から言うと個人的には非常に良かったのでボート常備用に追加で SとMサイズが欲しくなりました(^^;

このツールの一番のポイントは「ノットを行う過程で、人によって差ができる部分(失敗し易い要素)が排除できる」という事だと思いました。

以前にクイックノッターの攻略もやりましたが、結局はかなり練習してスキルを身に付けないと毎回同じ仕上がりにはできない、という結果になりました。

つまり、コツがわかるまでの個人差が大きく、結局、慣れるまで練習をしないと満足できる仕上がりにならない、と感じました。(※私の不器用はおいておいて(^^;)

そもそもこういったツールは普通にノットをやるよりも練習せずに簡単に結べる事を期待して購入するので、練習が少なければ少ないほどいいですよね。

で、今回の「EZノッター」。

まずは、ノットの動画は一ヶ月前に見たぐらいでをおぼろげな状態のまま、「届いた~♪」と喜び勇んでパッケージを開けて、取り扱い説明書に従ってやってみました。

、、、で、できない、、、orz

いきなり撃沈。

編み込みの時点で形になりませんでした(^^;

そこで、改めて動画を見てみたら、、、なるほどね☆

使ってみたからこそわかる指使いというか「EZノッター運び」がすぐに理解できました。

その後、再び挑戦してみたら、、、なんと一発で完成!(^^;

しかも本当に締め込みが必要ないのには驚きました!!!

クイックノッターで存在した多数の「個人差が出る部分」が、ほとんど排除されているので、気をつけて手順通りにやれば恐らく誰でもできます。

個人差が排除されていると思った箇所は以下の場所。

・「ノット開始時に指にPEラインを複数回巻く」 → 「ボビンに6回巻く」

・「編みこみ時の力加減」 →「締めこんだ状態で編みあがる」

・「編みこみ後のハーフヒッチがやり辛い」 → 「ノット元が固定されるので簡単なノットは毎回機械的な指さばきで作成できる」

・「ラインが風の影響を受けてやり辛い」 → 「ノット部分が固定されるので風の影響は最小限」

つまり、指や腕の使い方が、完全にツールに置き換わっているので、残っている個人差は編み込みの回数やハーフヒッチの回数ぐらいですかね、実際は。

誰でも簡単に FGノットができてしまうこのツールは、私が最初に失敗したように、持ち方が非常に重要です。

クイックノッターの時は、指が VTR 通りに動かない&指に VTR の機能通りの働きをさせられない、といった個人差で苦しみました。

このEZノッターは、VTR を完全にマネすればちゃんと仕上がります。

ツールを使う上でのキモとなる部分は以下の通り。

・弓状にした時の弓のしなり具合。

→普通は弓をしならせればそれだけうまく強いノットができそうな気がしますが、実際は逆で弓は最小限にしなっていれば問題ない。

編み込んでいくとだんだんしなっていき、右手で編み込みをツマミ辛くなるので、そういった意味でも最初のしなりは最小限で。

・編みこみ時のノッターの持ち方。

→右手でセンターのボビンを包み込みながら編みこみ場所をツマムような持ち方をしないと全然使えない器具になってしまう。

という感じです。

GTや大物系の釣りではわかりませんが、ポッキンこと辻本氏がDVD「最強 岸メバ スタイル」か何かで言っていましたが、編みこんだ後に数回ハーフヒッチをすれば出来上がり、というものを作ろうとした場合、慣れたら恐ろしく簡単に早くできると思います、、、現場でリールハンドルを使ったビミニツイストぐらいの手軽さかも?!

一見、3 箇所のボビンに巻いてから編みこみ開始なので手間が掛かりそうですが、各場所に機械的に 6 回ずつ巻けば良いので苦になりません。

今回は PE 0.6号 に 2 号のリーダーでメバリングを想定したノットでしたが、これほど簡単にできるとは思ってなかったのでラッキーでした。

この細いラインを FG するのかと思うと面倒臭さが爆発しますからね、私の場合(^^;

それが嫌で替えスプールを持ち運んでいるんですが、これならスプール一個で勝負できそうです。

ただ、編み込み時は「PE を編み込む」のでは無く、「リーダーを編み込む形(テンションを掛けた PE ラインにリーダーを絡ませていく形)」になるので、細くて柔らかいリーダーは不向きな気がしました。

そういった意味では、ナイロンよりもフロロの方が向いているのかもしれません。

恐らく、S サイズの使用可能リーダーの範囲が 1.7号~ となっているのはこの為だと思います。

1.7号という記述も、通常の製品スペックではあまり見かけない号数。

ある程度幅があるなら大抵は 0.5 号刻みで記述しておけば問題ないハズなので、実際にノットをやってみて誰でもできる範囲の最低限の太さがこのサイズなのでは、、、と推測しています。

逆に、慣れればもうちょっと細いのもいけるかも?!(編み込み時にリーダーが弱るかもしれないので実際の強度がどうなるかは不明)

そんなわけで、あれこれ出てくるノッター系ツールを複数買って後悔するよりは、コレを買っておけば安心という感じのツールでした!

興味がある方は是非購入を検討してみては??

まず、結果から言うと個人的には非常に良かったのでボート常備用に追加で SとMサイズが欲しくなりました(^^;

このツールの一番のポイントは「ノットを行う過程で、人によって差ができる部分(失敗し易い要素)が排除できる」という事だと思いました。

以前にクイックノッターの攻略もやりましたが、結局はかなり練習してスキルを身に付けないと毎回同じ仕上がりにはできない、という結果になりました。

つまり、コツがわかるまでの個人差が大きく、結局、慣れるまで練習をしないと満足できる仕上がりにならない、と感じました。(※私の不器用はおいておいて(^^;)

そもそもこういったツールは普通にノットをやるよりも練習せずに簡単に結べる事を期待して購入するので、練習が少なければ少ないほどいいですよね。

で、今回の「EZノッター」。

まずは、ノットの動画は一ヶ月前に見たぐらいでをおぼろげな状態のまま、「届いた~♪」と喜び勇んでパッケージを開けて、取り扱い説明書に従ってやってみました。

、、、で、できない、、、orz

いきなり撃沈。

編み込みの時点で形になりませんでした(^^;

そこで、改めて動画を見てみたら、、、なるほどね☆

使ってみたからこそわかる指使いというか「EZノッター運び」がすぐに理解できました。

その後、再び挑戦してみたら、、、なんと一発で完成!(^^;

しかも本当に締め込みが必要ないのには驚きました!!!

クイックノッターで存在した多数の「個人差が出る部分」が、ほとんど排除されているので、気をつけて手順通りにやれば恐らく誰でもできます。

個人差が排除されていると思った箇所は以下の場所。

・「ノット開始時に指にPEラインを複数回巻く」 → 「ボビンに6回巻く」

・「編みこみ時の力加減」 →「締めこんだ状態で編みあがる」

・「編みこみ後のハーフヒッチがやり辛い」 → 「ノット元が固定されるので簡単なノットは毎回機械的な指さばきで作成できる」

・「ラインが風の影響を受けてやり辛い」 → 「ノット部分が固定されるので風の影響は最小限」

つまり、指や腕の使い方が、完全にツールに置き換わっているので、残っている個人差は編み込みの回数やハーフヒッチの回数ぐらいですかね、実際は。

誰でも簡単に FGノットができてしまうこのツールは、私が最初に失敗したように、持ち方が非常に重要です。

クイックノッターの時は、指が VTR 通りに動かない&指に VTR の機能通りの働きをさせられない、といった個人差で苦しみました。

このEZノッターは、VTR を完全にマネすればちゃんと仕上がります。

ツールを使う上でのキモとなる部分は以下の通り。

・弓状にした時の弓のしなり具合。

→普通は弓をしならせればそれだけうまく強いノットができそうな気がしますが、実際は逆で弓は最小限にしなっていれば問題ない。

編み込んでいくとだんだんしなっていき、右手で編み込みをツマミ辛くなるので、そういった意味でも最初のしなりは最小限で。

・編みこみ時のノッターの持ち方。

→右手でセンターのボビンを包み込みながら編みこみ場所をツマムような持ち方をしないと全然使えない器具になってしまう。

という感じです。

GTや大物系の釣りではわかりませんが、ポッキンこと辻本氏がDVD「最強 岸メバ スタイル」か何かで言っていましたが、編みこんだ後に数回ハーフヒッチをすれば出来上がり、というものを作ろうとした場合、慣れたら恐ろしく簡単に早くできると思います、、、現場でリールハンドルを使ったビミニツイストぐらいの手軽さかも?!

一見、3 箇所のボビンに巻いてから編みこみ開始なので手間が掛かりそうですが、各場所に機械的に 6 回ずつ巻けば良いので苦になりません。

今回は PE 0.6号 に 2 号のリーダーでメバリングを想定したノットでしたが、これほど簡単にできるとは思ってなかったのでラッキーでした。

この細いラインを FG するのかと思うと面倒臭さが爆発しますからね、私の場合(^^;

それが嫌で替えスプールを持ち運んでいるんですが、これならスプール一個で勝負できそうです。

ただ、編み込み時は「PE を編み込む」のでは無く、「リーダーを編み込む形(テンションを掛けた PE ラインにリーダーを絡ませていく形)」になるので、細くて柔らかいリーダーは不向きな気がしました。

そういった意味では、ナイロンよりもフロロの方が向いているのかもしれません。

恐らく、S サイズの使用可能リーダーの範囲が 1.7号~ となっているのはこの為だと思います。

1.7号という記述も、通常の製品スペックではあまり見かけない号数。

ある程度幅があるなら大抵は 0.5 号刻みで記述しておけば問題ないハズなので、実際にノットをやってみて誰でもできる範囲の最低限の太さがこのサイズなのでは、、、と推測しています。

逆に、慣れればもうちょっと細いのもいけるかも?!(編み込み時にリーダーが弱るかもしれないので実際の強度がどうなるかは不明)

そんなわけで、あれこれ出てくるノッター系ツールを複数買って後悔するよりは、コレを買っておけば安心という感じのツールでした!

興味がある方は是非購入を検討してみては??

タグ :EZノッター

2009年11月18日

VANFOOK AJY-Hook

というわけで、週末は家族サービスで出撃できず(TT

そんな中、週明けに子供が熱を出したので病院に行ってみると、ものの見事に新型インフルにストライク(TーT

症状は軽いものの、只今我が家は厳戒態勢中です(^^;

次回は週末の空いた時間にメバリングに行けたらいいなぁ(遠い目、、、という感じです。

釣りの話題。

最近気になっているのがアジングのフック。

今までは「尺HEAD」を使っていたんですが、フックポイントの耐久性がちょっと気になりだしました。

アジを数釣っている時に、たまに「ヌル、スカッ!」とか、「グッ、スカ!」とか、タイミング的に確実にフッキングできたハズなのにすぐにバレてしまう事がたまにある事が若干気になっていて、しかもそういった時はそれが連続する事が多かったり。

完全に表層~中層にかけてのレンジでジグヘッドオンリーなので、根掛かり系は一切無し。

軽いリグなので風などでラインスラックが出ていたり、ロッドと体の位置関係でアワセの範囲が小さくなってしまったり、とフッキングミスの可能性は他にもありますが、そういった事を考慮に入れてもおかしいかな、、、と思ったわけです。

もちろんフックポイントはチェックしていましたが、どうやら今までのチェック基準は甘いのか?!という雰囲気。

今までの基準とは、よく雑誌などに書いてある通り「爪にフックポイントを軽く立ててみる」という手法。

この時、フックポイントが滑らなければシャープである、というわけですね。

で、今回は「シャープである」という状態をもっと細かく分類しないとダメっぽい、という事に気がついたわけです。

買ったばかりの時は爪に立つ感じが「カッ!」で、ちょっと使うと「ガッ!」になります。

今まではこの「ガッ!」の時も爪に立つから大丈夫だろう、、、と思っていましたが、どうやらアジではそうでも無さそうな気配。

いろんなフックを試したわけではないので、「尺HEAD」の耐久性が悪いのか、それともどのフックも同じぐらい使えば甘くなるのか、その辺りは不明ですが、フックを見直すキッカケにはなりました。

そんな中、ブログをたまに拝見させて頂いているこの方の記事の中で良さそうなフックが。。。

でも、、、あれ?このフックどっかで見たような、、、と家に帰って探してみると、、、

それっぽい(^^;

このフックは知多半島でアジング修行中の「りょう@表台。」さんから前回の釣行時に頂いたもの。

知多の皆様の御用達である模様。

、、、というわけで、早速購入してみました!

一番右はグローの繊維で、一番最初の写真ではフックの軸に巻きつけてあるもので、ワームキーパー&集魚効果を狙っているそうです。

このセットで実際にジグヘッドを作ってみると、カミツブシを挟む時にオモリが潰れて縦長になるので、実はこれの振動が潮の影響を受けて微妙にアピールとか思ったり??

形的には垂直方向に抵抗が無くて、水平方向に抵抗があるので、実は潮に良く馴染むのかも、、、と思ったり??

こういった自作ジグヘッドを作っている記事は見かけますが、このヘッド形状による違いの記事は見ないので、実際のところはどんな影響があるのかは見た目で判断する以外は不明。

COBRA などの市販ジグヘッドには「このフォルムが水中での抵抗を、、、」とかウンチクがあるじゃないですか。

裏を返せば、ヘッド形状はそれだけ重要な要素であるのではないかしらん、、、と思ったわけです。

(単に営業の売り文句なだけかもしれませんがw)

まぁ、疑問に思ったところで調べてみないとわからない&差がわかる程の腕も無い、というわけでどうにもなりませんが(爆

ただ、スプリットを多用するアジングの場合、スプリットがあるので潮に馴染み易いと思います。

その先のジグヘッドも潮に馴染みやすいとすれば、、、何となく良さそうな気はしますw

今までメバリングの場合は、「そもそも数が釣れない」「頻繁にジグヘッドを変える」「先に根でフックポイントが甘くなる」という理由で、それほどフックポイントが気になることはありませんでした。

でも、そういった事もある、という経験があればきっと捕獲率も少しは上がるハズ。

数釣る事で見えるものもあるのねぇ、、、と、しみじみ感じた秋でした。

そんな中、週明けに子供が熱を出したので病院に行ってみると、ものの見事に新型インフルにストライク(TーT

症状は軽いものの、只今我が家は厳戒態勢中です(^^;

次回は週末の空いた時間にメバリングに行けたらいいなぁ(遠い目、、、という感じです。

釣りの話題。

最近気になっているのがアジングのフック。

今までは「尺HEAD」を使っていたんですが、フックポイントの耐久性がちょっと気になりだしました。

アジを数釣っている時に、たまに「ヌル、スカッ!」とか、「グッ、スカ!」とか、タイミング的に確実にフッキングできたハズなのにすぐにバレてしまう事がたまにある事が若干気になっていて、しかもそういった時はそれが連続する事が多かったり。

完全に表層~中層にかけてのレンジでジグヘッドオンリーなので、根掛かり系は一切無し。

軽いリグなので風などでラインスラックが出ていたり、ロッドと体の位置関係でアワセの範囲が小さくなってしまったり、とフッキングミスの可能性は他にもありますが、そういった事を考慮に入れてもおかしいかな、、、と思ったわけです。

もちろんフックポイントはチェックしていましたが、どうやら今までのチェック基準は甘いのか?!という雰囲気。

今までの基準とは、よく雑誌などに書いてある通り「爪にフックポイントを軽く立ててみる」という手法。

この時、フックポイントが滑らなければシャープである、というわけですね。

で、今回は「シャープである」という状態をもっと細かく分類しないとダメっぽい、という事に気がついたわけです。

買ったばかりの時は爪に立つ感じが「カッ!」で、ちょっと使うと「ガッ!」になります。

今まではこの「ガッ!」の時も爪に立つから大丈夫だろう、、、と思っていましたが、どうやらアジではそうでも無さそうな気配。

いろんなフックを試したわけではないので、「尺HEAD」の耐久性が悪いのか、それともどのフックも同じぐらい使えば甘くなるのか、その辺りは不明ですが、フックを見直すキッカケにはなりました。

そんな中、ブログをたまに拝見させて頂いているこの方の記事の中で良さそうなフックが。。。

でも、、、あれ?このフックどっかで見たような、、、と家に帰って探してみると、、、

それっぽい(^^;

このフックは知多半島でアジング修行中の「りょう@表台。」さんから前回の釣行時に頂いたもの。

知多の皆様の御用達である模様。

、、、というわけで、早速購入してみました!

一番右はグローの繊維で、一番最初の写真ではフックの軸に巻きつけてあるもので、ワームキーパー&集魚効果を狙っているそうです。

このセットで実際にジグヘッドを作ってみると、カミツブシを挟む時にオモリが潰れて縦長になるので、実はこれの振動が潮の影響を受けて微妙にアピールとか思ったり??

形的には垂直方向に抵抗が無くて、水平方向に抵抗があるので、実は潮に良く馴染むのかも、、、と思ったり??

こういった自作ジグヘッドを作っている記事は見かけますが、このヘッド形状による違いの記事は見ないので、実際のところはどんな影響があるのかは見た目で判断する以外は不明。

COBRA などの市販ジグヘッドには「このフォルムが水中での抵抗を、、、」とかウンチクがあるじゃないですか。

裏を返せば、ヘッド形状はそれだけ重要な要素であるのではないかしらん、、、と思ったわけです。

(単に営業の売り文句なだけかもしれませんがw)

まぁ、疑問に思ったところで調べてみないとわからない&差がわかる程の腕も無い、というわけでどうにもなりませんが(爆

ただ、スプリットを多用するアジングの場合、スプリットがあるので潮に馴染み易いと思います。

その先のジグヘッドも潮に馴染みやすいとすれば、、、何となく良さそうな気はしますw

今までメバリングの場合は、「そもそも数が釣れない」「頻繁にジグヘッドを変える」「先に根でフックポイントが甘くなる」という理由で、それほどフックポイントが気になることはありませんでした。

でも、そういった事もある、という経験があればきっと捕獲率も少しは上がるハズ。

数釣る事で見えるものもあるのねぇ、、、と、しみじみ感じた秋でした。

タグ :AJY-FOOK

2009年11月13日

07'ステラC2000S と ハミンバード797

というわけで、前回の釣行の雑感です。

まずは「07'ステラC2000S」。

実戦で使ってみたところ、やはりダイワよりシマノの方がしっくり来るなぁ、と(^^;

EXIST はライントラブルがたまにあるのと、今の所有機がスロースターターで、使い始めは何かいつもジャリジャリするんですよね。

で、使っているうちにスムーズになるので、そのせいもあって若干印象が悪いのかも。

一応、07'ステラC2000S が来たので、オーバーホールしてみてからまた使ってみようと思います。

次は、魚探の「ハミンバード797」の画像。

海外製品で、バスでの愛用者が多いのか、ネット上を検索すると淡水の画像はあるんですが、海水での画像があまり無い感じ。

興味があって知りたい人もいると思うので、これからたまにアップしようかな、と。

まずは魚探画面を見るための基礎知識。(以下の数字などはあくまでもイメージし易くする為の例えです)

魚探は常にボートの真下に向かって超音波を発射していますが、それから得られる情報は真下の情報だけとなります。

その真下の情報を画面に 1 ライン分書き込んでいく事により、画面の横が 800 画素だとすると、画面には 800 回分の発射データの履歴が表示されている事となります。

つまり、船がまったく移動しない場合、真下の情報を 800回取得するだけとなるので、どんな場所にいても画面には平坦な地形しか表示されない事となります。

逆に船が移動していれば、綺麗な海底地形が見られる、というわけです。

で、3D 画面はその超音波を左右の斜め下方向に発射して、その反射波を画像解析しています。

で、下の画像の見方ですが、上半分が普通の魚探画面で、下半分が 3D 表示画面となっています。

上半分の普通の魚探画面では、右端が一番新しいデータで左端が一番古いデータとなります。

下の 3D 画面では、上端が一番新しいデータで、下端が一番古いデータとなります。

3D 画面は左右が分かれていて、右半分が船から右側の地形で、左半分が左側の地形となります。

中心から左右の海底までの黒い部分が水深となり、この部分が普通の魚探と同じ意味となっています。

上の写真の場所は浅瀬の砂地メインの場所で、浅い場所に行くほど石や岩がごろごろしている場所です。

上半分では右上がりの海底地形なので、船は浅い方向に向かって移動している事がわかります。

3D の左側には岩の様子がハッキリ写っていますね。

浅くなるに従って岩や石が多くなってきているのがわかると思います。

これは水中の丘みたいな場所ですね。

海底の赤み部分が厚い程、固い低質となるので、砂か岩かある程度判断することができます。

海は波がありますが、特に問題無く使えています。

ただ、水深 30~40m ぐらいまでが限界で、それ以上は地形が見えなくなるので、あまり意味がありません。(設定次第??)

元々、海岸から遠浅の三浦半島だからこその装備のつもりでしたが、駿河湾にきてしまったので威力半減なのが痛いところ(^^;

唯一の救いは、青物が終わったこれからの季節、だんだんエサに目覚めていって浅場メインになると予想されるので、やっと出番がありそうなところ。

少なくてもカサゴやアオリには結構役立ちそうな気配です。

まずは「07'ステラC2000S」。

実戦で使ってみたところ、やはりダイワよりシマノの方がしっくり来るなぁ、と(^^;

EXIST はライントラブルがたまにあるのと、今の所有機がスロースターターで、使い始めは何かいつもジャリジャリするんですよね。

で、使っているうちにスムーズになるので、そのせいもあって若干印象が悪いのかも。

一応、07'ステラC2000S が来たので、オーバーホールしてみてからまた使ってみようと思います。

次は、魚探の「ハミンバード797」の画像。

海外製品で、バスでの愛用者が多いのか、ネット上を検索すると淡水の画像はあるんですが、海水での画像があまり無い感じ。

興味があって知りたい人もいると思うので、これからたまにアップしようかな、と。

まずは魚探画面を見るための基礎知識。(以下の数字などはあくまでもイメージし易くする為の例えです)

魚探は常にボートの真下に向かって超音波を発射していますが、それから得られる情報は真下の情報だけとなります。

その真下の情報を画面に 1 ライン分書き込んでいく事により、画面の横が 800 画素だとすると、画面には 800 回分の発射データの履歴が表示されている事となります。

つまり、船がまったく移動しない場合、真下の情報を 800回取得するだけとなるので、どんな場所にいても画面には平坦な地形しか表示されない事となります。

逆に船が移動していれば、綺麗な海底地形が見られる、というわけです。

で、3D 画面はその超音波を左右の斜め下方向に発射して、その反射波を画像解析しています。

で、下の画像の見方ですが、上半分が普通の魚探画面で、下半分が 3D 表示画面となっています。

上半分の普通の魚探画面では、右端が一番新しいデータで左端が一番古いデータとなります。

下の 3D 画面では、上端が一番新しいデータで、下端が一番古いデータとなります。

3D 画面は左右が分かれていて、右半分が船から右側の地形で、左半分が左側の地形となります。

中心から左右の海底までの黒い部分が水深となり、この部分が普通の魚探と同じ意味となっています。

上の写真の場所は浅瀬の砂地メインの場所で、浅い場所に行くほど石や岩がごろごろしている場所です。

上半分では右上がりの海底地形なので、船は浅い方向に向かって移動している事がわかります。

3D の左側には岩の様子がハッキリ写っていますね。

浅くなるに従って岩や石が多くなってきているのがわかると思います。

これは水中の丘みたいな場所ですね。

海底の赤み部分が厚い程、固い低質となるので、砂か岩かある程度判断することができます。

海は波がありますが、特に問題無く使えています。

ただ、水深 30~40m ぐらいまでが限界で、それ以上は地形が見えなくなるので、あまり意味がありません。(設定次第??)

元々、海岸から遠浅の三浦半島だからこその装備のつもりでしたが、駿河湾にきてしまったので威力半減なのが痛いところ(^^;

唯一の救いは、青物が終わったこれからの季節、だんだんエサに目覚めていって浅場メインになると予想されるので、やっと出番がありそうなところ。

少なくてもカサゴやアオリには結構役立ちそうな気配です。

2009年11月04日

ダイワ ソルティスト ST-86ML

というわけで、今まではエギングで無印の カラマレッティー832MH を使っていました。

大きめのエギまで投げられ、そのパワーにライトジギングでも大変お世話になりました(^^;

季節は秋、、、新子と呼ばれる今年生まれたイカが釣れ盛る(ハズの)季節です。

自分が使うエギは 2.5~3.5シャロー。

浅い場所中心の為、フォール時間を稼ぐためになるべく遅いフォールのものを使いますが、特にコダワリが無いので小さめのエギがレギュラーとなるわけです。

そうすると、832MH ではちょっと固いか?!と思うわけですね(^^;

エギングの個人的なスタンスはどちらかと言うとイートがメインで、メバルついで、、、あるいは場つなぎ的な感じなので、ロッドに関しても大きなコダワリは無し。

そう考えると、2大メーカーであるシマノとダイワの出番。

シマノは「オシア」と「ゲーム」がありますが、AR-C の時の経験があるので、買うなら「オシア」。

ダイワは買うならソルティストぐらいの値段で十分、というかそれ以上は用途としては値段が高過ぎ。

シマノは、ダイワと比較するとやはり重い上に、対応エギの上限もラインナップを見ると重めに見えます。

ダイワは、、、え?、、、一番ライトなものはベイト??(^^;

次に柔らかいのは、、、ダブルティップ??(^^;

で、結局、スピニングで一番柔らかいソルティスト、、、というわけで、

「ST-86ML」に決めましたw

重さは今のカラマと同じぐらい。

固さは、、、何となく同じぐらい??(^^;

ただ、長さ的には若干長く、調子も違うと思うので、キャストした感じはまた違うハズ。

今年はどのぐらい使う機会があるか不明ですが、まずは隙を見つけて使ってみたいと思います。

大きめのエギまで投げられ、そのパワーにライトジギングでも大変お世話になりました(^^;

季節は秋、、、新子と呼ばれる今年生まれたイカが釣れ盛る(ハズの)季節です。

自分が使うエギは 2.5~3.5シャロー。

浅い場所中心の為、フォール時間を稼ぐためになるべく遅いフォールのものを使いますが、特にコダワリが無いので小さめのエギがレギュラーとなるわけです。

そうすると、832MH ではちょっと固いか?!と思うわけですね(^^;

エギングの個人的なスタンスはどちらかと言うとイートがメインで、メバルついで、、、あるいは場つなぎ的な感じなので、ロッドに関しても大きなコダワリは無し。

そう考えると、2大メーカーであるシマノとダイワの出番。

シマノは「オシア」と「ゲーム」がありますが、AR-C の時の経験があるので、買うなら「オシア」。

ダイワは買うならソルティストぐらいの値段で十分、というかそれ以上は用途としては値段が高過ぎ。

シマノは、ダイワと比較するとやはり重い上に、対応エギの上限もラインナップを見ると重めに見えます。

ダイワは、、、え?、、、一番ライトなものはベイト??(^^;

次に柔らかいのは、、、ダブルティップ??(^^;

で、結局、スピニングで一番柔らかいソルティスト、、、というわけで、

「ST-86ML」に決めましたw

重さは今のカラマと同じぐらい。

固さは、、、何となく同じぐらい??(^^;

ただ、長さ的には若干長く、調子も違うと思うので、キャストした感じはまた違うハズ。

今年はどのぐらい使う機会があるか不明ですが、まずは隙を見つけて使ってみたいと思います。

2009年10月28日

Gear-Lab EZノッター

というわけで、アイテム紹介です。

以前、FGノットのサポーツツールとして、「OFT クイックノッター」というのがありました。

結局、使えるのが編み込みだけなので、慣れるのが面倒くさくて結局お蔵入り。。。

そんな中、村越正海氏がプロデュースした「村越正海のかんたんリーダー結び」が発売。

気にはなっていたものの、PRノットは普段使わないので「売ってるなぁ」ぐらいに思っていましたが、何と短期間で完売状態。

さすが「村越パワー!」と、あれこれノットサポートツールを調べていたら、こんな商品を見つけました。

Gear-Lab(ギアラボ)の「EZノッター」です。

太いラインはそれだけで FGノットが組みやすいので、今回は一番面倒な細いライン用のものを購入しました。

これの一番のポイントは、短時間で比較的やり易く FGノットが組めそう、というところです。

ただ、本当に解説ビデオ通りやって強度が保てるのか、、、という所は不安。

一応、解説ビデオでは、編み込みを締め込む必要はない、と言っていますが、これが本当ならかなり使えそう。

何と言っても編み込み後のハーフヒッチにも使えるのが良いかも。

購入したもののまだ使えてないので、ひとまず使ってみようと思います。

以前、FGノットのサポーツツールとして、「OFT クイックノッター」というのがありました。

結局、使えるのが編み込みだけなので、慣れるのが面倒くさくて結局お蔵入り。。。

そんな中、村越正海氏がプロデュースした「村越正海のかんたんリーダー結び」が発売。

気にはなっていたものの、PRノットは普段使わないので「売ってるなぁ」ぐらいに思っていましたが、何と短期間で完売状態。

さすが「村越パワー!」と、あれこれノットサポートツールを調べていたら、こんな商品を見つけました。

Gear-Lab(ギアラボ)の「EZノッター」です。

太いラインはそれだけで FGノットが組みやすいので、今回は一番面倒な細いライン用のものを購入しました。

これの一番のポイントは、短時間で比較的やり易く FGノットが組めそう、というところです。

ただ、本当に解説ビデオ通りやって強度が保てるのか、、、という所は不安。

一応、解説ビデオでは、編み込みを締め込む必要はない、と言っていますが、これが本当ならかなり使えそう。

何と言っても編み込み後のハーフヒッチにも使えるのが良いかも。

購入したもののまだ使えてないので、ひとまず使ってみようと思います。

2009年10月21日

BOIL リールバッグ

というわけで、アイテム紹介です。

BOILの「リールバッグ」です。

まさに単にリールを入れて持ち運ぶためのバッグです(^^;

ボート釣行の時はリールをそれぞれ専用のネオプレン系の袋に入れて、それを折りたたみバケツに入れて持ち運んでいましたが、最近はリールが増えた事もあり、何気にバケツに入らなく、、、(爆

なので、何か良いモノはないかしらん、、、と思っていたところ、発売からそれ程時間が経っていないにも関わらず、半額特価を見つけたのでコレを即購入しました。

謳い文句では中型リールが 6 個は入るらしいですが、ハンドルを付けたままだと 4 個が限界かな…(^^;

恐らくハンドルは外しておくんですかね、この場合。

ただ、ハンドルも側面に入れられるので、そう言った意味ではなかなかの収納力。

それぞれを袋に入れなくて良いのもポイント。

ボート釣りから遠征まで使えそうなので、これから使い込んでいこうと思います。

それにしても現行品が半額とは、、、需要が無かったのかしらん?!

個人的に専用品は使い易いから良いんだけどなぁ、、、って自分も値段がネックで買わなかった一人なので何とも(^^;

BOILの「リールバッグ」です。

まさに単にリールを入れて持ち運ぶためのバッグです(^^;

ボート釣行の時はリールをそれぞれ専用のネオプレン系の袋に入れて、それを折りたたみバケツに入れて持ち運んでいましたが、最近はリールが増えた事もあり、何気にバケツに入らなく、、、(爆

なので、何か良いモノはないかしらん、、、と思っていたところ、発売からそれ程時間が経っていないにも関わらず、半額特価を見つけたのでコレを即購入しました。

謳い文句では中型リールが 6 個は入るらしいですが、ハンドルを付けたままだと 4 個が限界かな…(^^;

恐らくハンドルは外しておくんですかね、この場合。

ただ、ハンドルも側面に入れられるので、そう言った意味ではなかなかの収納力。

それぞれを袋に入れなくて良いのもポイント。

ボート釣りから遠征まで使えそうなので、これから使い込んでいこうと思います。

それにしても現行品が半額とは、、、需要が無かったのかしらん?!

個人的に専用品は使い易いから良いんだけどなぁ、、、って自分も値段がネックで買わなかった一人なので何とも(^^;

2009年10月15日

シマノ 07'ステラC2000S

というわけで、アジングで使っている EXIST 2004、確かに良いリールなんですが、若干ライントラブルが発生するのがいまいち。

最初は「慣れかしら?!」と思って使っていました。

でも、恐らく使い方が悪いんだとは思いますが、シマノのステラを使っていた時よりもトラブル確率が高いです。

ある程度使ってもトラブルがステラ並みに減らないので、もしかしたらシマノに慣れきった自分とダイワのリールとの相性が悪いのかも、、、と思ったわけです。

そこで、本当にどっちが良いか比較してみたいなぁ、というのが事の起こり。

で、EXIST2004 と同じ重量となる 09'ツインパC2000S に狙いを定めていました。

しかし、あれこれ見ているうちにこっちの方が、、、と購入したものの、初期不良でメーカー送りなどの紆余曲折の末、手元には、、、

「07'ステラC2000S + ZPIタクティカルカーボンハンドル」が(^^;

通常だと ステラ = 09ツインパ+20000円程度 なんですが、最近の値下げでそれがかなり解消されたので、せっかくなら、、、というわけです。

最近は来年の新モデルを意識してか、ナチュラムでもこの機種が 35%OFF まで下がっていました。(すでに完売している模様)

EXIST2004 よりも 5g 重いですが、アジング用にラインを 1.5lb に変えたので、少しくらいは、、、って誤差範囲?!(^^;

去年の釣行記を見ると秋からアジが釣れていました。

そう考えると釣果に波があるにしろ、割と一年中アジングが楽しめそうな雰囲気なので、これからもうちょっと掘り下げたいなぁ、、、と思っています。

最初は「慣れかしら?!」と思って使っていました。

でも、恐らく使い方が悪いんだとは思いますが、シマノのステラを使っていた時よりもトラブル確率が高いです。

ある程度使ってもトラブルがステラ並みに減らないので、もしかしたらシマノに慣れきった自分とダイワのリールとの相性が悪いのかも、、、と思ったわけです。

そこで、本当にどっちが良いか比較してみたいなぁ、というのが事の起こり。

で、EXIST2004 と同じ重量となる 09'ツインパC2000S に狙いを定めていました。

しかし、あれこれ見ているうちにこっちの方が、、、と購入したものの、初期不良でメーカー送りなどの紆余曲折の末、手元には、、、

「07'ステラC2000S + ZPIタクティカルカーボンハンドル」が(^^;

通常だと ステラ = 09ツインパ+20000円程度 なんですが、最近の値下げでそれがかなり解消されたので、せっかくなら、、、というわけです。

最近は来年の新モデルを意識してか、ナチュラムでもこの機種が 35%OFF まで下がっていました。(すでに完売している模様)

EXIST2004 よりも 5g 重いですが、アジング用にラインを 1.5lb に変えたので、少しくらいは、、、って誤差範囲?!(^^;

去年の釣行記を見ると秋からアジが釣れていました。

そう考えると釣果に波があるにしろ、割と一年中アジングが楽しめそうな雰囲気なので、これからもうちょっと掘り下げたいなぁ、、、と思っています。

2009年10月07日

シマノ 08'ステラSW6000PG

というわけで、最近はライトジギングで 08'ステラSW6000XG(08'ステラSW5000XG+SW6000HGスプール)を使っています。

前回の釣行時、持ち込んだ 3タックルのリール構成は、

・08'ステラSW6000XG

・02'ツインパSW5000HG

・07'ステラ 2500S

でした。

ジギングで 07'ステラ2500Sを使ってからは、みるみる回転のアタリがとれて、今ではすっかりシルキーな巻き心地(^^;

でも、さすがにこのままでは潰れるか?!と、心配。

そこで、3 タックル用にリールを買い足そうか、、、という計画を立てましたが、それがなかなか決まらず。

手持ちリールを考えると ちょうど 4000 が無いので、4000 があればライトジギングでも使えて、2500 よりは大きくて 5000 よりは小さい用途にピッタリ、、、と思ったんですが、そもそも今回は耐久性を求めているのに通常の 4000 でいいのか?!みたいな。

んじゃ、SW4000 は、、、でも、5000 と重量が 40g ぐらいしか違わないし、現段階で 5000 でもバランスが良いので重くは感じていないし。。。

とすれば、スプール互換のある 5000 の方が良いか?!、、、という感じで堂々巡り(^^;

で、結局、買ったのは、、、

「08'ステラSW 6000PG」です。

スプールに互換性があるので、手持ちの SW5000XG の資産が活かせる事と、HG→XG→・・・と来たら PG でしょ?という気も半分。

まずは XG と PG の巻き心地の違いを試してみようかと思っています。

前回の釣行時、持ち込んだ 3タックルのリール構成は、

・08'ステラSW6000XG

・02'ツインパSW5000HG

・07'ステラ 2500S

でした。

ジギングで 07'ステラ2500Sを使ってからは、みるみる回転のアタリがとれて、今ではすっかりシルキーな巻き心地(^^;

でも、さすがにこのままでは潰れるか?!と、心配。

そこで、3 タックル用にリールを買い足そうか、、、という計画を立てましたが、それがなかなか決まらず。

手持ちリールを考えると ちょうど 4000 が無いので、4000 があればライトジギングでも使えて、2500 よりは大きくて 5000 よりは小さい用途にピッタリ、、、と思ったんですが、そもそも今回は耐久性を求めているのに通常の 4000 でいいのか?!みたいな。

んじゃ、SW4000 は、、、でも、5000 と重量が 40g ぐらいしか違わないし、現段階で 5000 でもバランスが良いので重くは感じていないし。。。

とすれば、スプール互換のある 5000 の方が良いか?!、、、という感じで堂々巡り(^^;

で、結局、買ったのは、、、

「08'ステラSW 6000PG」です。

スプールに互換性があるので、手持ちの SW5000XG の資産が活かせる事と、HG→XG→・・・と来たら PG でしょ?という気も半分。

まずは XG と PG の巻き心地の違いを試してみようかと思っています。

タグ :SW6000PG

2009年09月17日

水中集魚灯のその後のその後

というわけで、開かない集魚灯「水中集魚灯 BF-8952」の続報です。

以前の記事はコチラ。

●パナソニック 水中集魚灯 BF-8952

●水中集魚灯のその後

あれから、パナソニックのお客様相談センターみたいなところに電話したところ、「固いようであれば送って頂ければコチラで電池交換しますよ」との事。

、、、確かにありがたいんだけれども、週末に使いたいんだよなぁ、、、というわけで、ひとまず釣行に持って行って bassy さんに手伝ってもらって、それでもダメならお願いしよう、と考えました。

で、開けるための滑り止めとして、キッチン用の鍋掴み等でおなじみのシリコングローブを用意。

前回の釣行時、これを使って、大人二人で「うがぁぁぁぁ!」と回してみると、手が滑るような感覚でゆっくりと回転、無事に開けることができました!!

あまりの固さに若干萎えますが、30m 防水なので仕方が無いのかも。

そんなわけで、無事に電池をセットできたら、、、次はもちろんテストです!!

早速、夜に使ってみましたが、まずはランタンとして活躍(^^;

魚を捌く時に蛇口のそばに置いておくと手元が明るくて、濡れても問題ないので重宝しました。

その次は本命の海に沈めます。。。

効果の程は、、、いまいち不明(^^;

アジの群れが止まらなかった事は確かではありますが、だからと言ってまったくの無駄か、と言われると、もうちょっと使って見ないとわからない、という感じです。

今回も小魚などが集まって来ていましたが、若干深めに沈めたので前回ほどは肉眼で確認できず。

ただ、最後に集魚灯を引き上げて水洗いしている時、ライトを囲うパーツの間に 5cm ぐらいのイワシが挟まってました(^^;

まさにこれは昼間に釣ったサバやイナダのお腹に入っていたものと同じベイト。

そう考えると、少なからず効果はありそうな気がします。

ひとまず電池も幾つかまとめ買いしたので、今後もしばらく使ってみようかと思います。

以前の記事はコチラ。

●パナソニック 水中集魚灯 BF-8952

●水中集魚灯のその後

あれから、パナソニックのお客様相談センターみたいなところに電話したところ、「固いようであれば送って頂ければコチラで電池交換しますよ」との事。

、、、確かにありがたいんだけれども、週末に使いたいんだよなぁ、、、というわけで、ひとまず釣行に持って行って bassy さんに手伝ってもらって、それでもダメならお願いしよう、と考えました。

で、開けるための滑り止めとして、キッチン用の鍋掴み等でおなじみのシリコングローブを用意。

前回の釣行時、これを使って、大人二人で「うがぁぁぁぁ!」と回してみると、手が滑るような感覚でゆっくりと回転、無事に開けることができました!!

あまりの固さに若干萎えますが、30m 防水なので仕方が無いのかも。

そんなわけで、無事に電池をセットできたら、、、次はもちろんテストです!!

早速、夜に使ってみましたが、まずはランタンとして活躍(^^;

魚を捌く時に蛇口のそばに置いておくと手元が明るくて、濡れても問題ないので重宝しました。

その次は本命の海に沈めます。。。

効果の程は、、、いまいち不明(^^;

アジの群れが止まらなかった事は確かではありますが、だからと言ってまったくの無駄か、と言われると、もうちょっと使って見ないとわからない、という感じです。

今回も小魚などが集まって来ていましたが、若干深めに沈めたので前回ほどは肉眼で確認できず。

ただ、最後に集魚灯を引き上げて水洗いしている時、ライトを囲うパーツの間に 5cm ぐらいのイワシが挟まってました(^^;

まさにこれは昼間に釣ったサバやイナダのお腹に入っていたものと同じベイト。

そう考えると、少なからず効果はありそうな気がします。

ひとまず電池も幾つかまとめ買いしたので、今後もしばらく使ってみようかと思います。